18 сентября в книжном магазине «Поляндрия*Letters» прошла презентация романа исландского писателя Гирдира Элиассона «Реквием» (Поляндрия NoAge, 2025) с участием переводчицы книги Ольги Маркеловой. Модератором встречи выступила Елена Дорофеева – филолог-скандинавист, редактор серии «НордБук» издательства «Городец». Публикуем часть беседы и фотографии с мероприятия для тех наших читателей, кто не смог побывать на мероприятии.

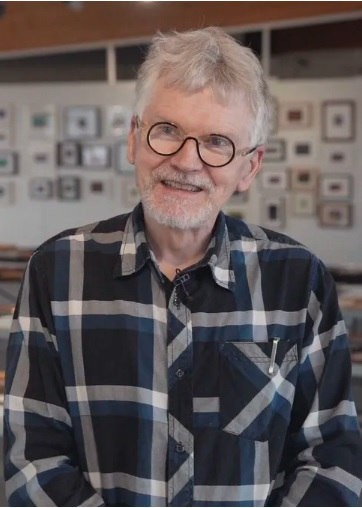

— Ольга, расскажите немного о Гирдире Элиассоне. Роман этого автора впервые выходит на русском языке, и его имя совершенно неизвестно нашим читателям. Я тоже, честно признаюсь, узнала о нем впервые, когда стала читать эту книгу. Как мне кажется, он не очень публичный человек, хотя я часто читаю новости о литературных событиях в Исландии, но его имя мне не встречалось.

— Гирдир Элиассон действительно не медийная персона, однако на литературном небосклоне Исландии он отнюдь не маргинальная величина. Он автор множества книг крупной и малой прозы и стихов, лауреат многочисленных исландских и зарубежных литературных премий. Он родился в 1961 году в Рейкьявике, но детство и юность провёл в городе Сёйдауркроукюр на севере Исландии, потом жил в Боргарнесе, Акранесе, Боргарфьорде-Восточном, где один год пытался преподавать изобразительное искусство, но быстро понял, что основное дело его жизни — не педагогика, а литературное творчество. Его первая книга вышла в 1983 году, это был сборник стихов «Svarthvít axlabönd“ – „Чёрно-белые подтяжки». В 1987 г. вышел его первый роман – «Gangandi íkorni“ (Шагающая белка), который сразу обратил на себя внимание. Всего Гирдир выпустил более 40 книг прозы и стихов. 2000 г. он получил Исландскую литературную премию за сборник новелл «Gula húsið“ (Жёлтый дом), в 2011 — литературную премию Северного Совета за сборник новелл „Milli trjána“ (Между деревьями). В 2012 — исландскую переводческую премию за сборник стихотворных переводов из зарубежных поэтов „Tunglið braust inn í húsið“ (Луна вломилась в дом), в 2024 — шведскую премию Транстрёмера, а также исландскую премию «Maístjarnan“ за сборники стихов „Dulstirni“& „Meðan glerið sefur“ («Тайная звезда» и «Пока спит стекло»). Кроме того он был десятки раз номинирован на различные исландские и зарубежные литературные премии. В последние годы кроме словесности он занимается также и живописью, весной 2024 года у него была персональная выставка в н.п. Гардюр на Рейкьянесе: 1200 картин в малом формате. Их стиль можно описать как пограничный между абстракционизмом и реалистическими пейзажами. Список произведений Гирдира, обложки опубликованных книг, список наград и примеры пейзажей можно посмотреть на его сайте: https://www.gyrdireliasson.com/ (есть исландская и англоязычная версии).

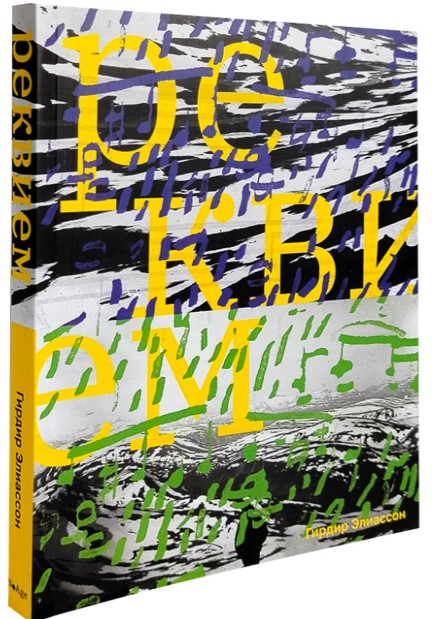

— «Реквием» завершает трилогию автора о представителях креативных профессий, одиночестве и творчестве, начатую романами «На берегу реки Санда» (2007) и «Окно на юг» (2012). Почему изд-во решило издать именно третью книгу? Это было предложение издательства или переводчика? Знакомы ли вы с другими произведениями автора (из этой трилогии) или с его поэзией?

— Предложение перевести книгу ко мне поступило именно от издательства. Так как я знаю и люблю раннюю прозу Гирдира, я не могла не согласиться. В его ранних произведениях буквально на поверхности лежит синтез реальности и фантазии, сновидения, — будничности отдельного индивидуума и коллективного бессознательного. В основу романа «Шагающая белка», по словам автора, легла история, которую он сочинил в детстве. В этом романе мальчик отправляется на лето на удалённый хутор, рисует белку с вешалками за спиной, а потом начинает разговаривать с этим персонажем, отправляется с ним в путешествие — и всё это параллельно его будням на хуторе, не всегда безоблачным. В романе «Svefnhjólið“ (Велосипед сна, 1990) герой, засыпая в одном месте, просыпается каждый раз в другом, в том числе в волшебных мирах; в романе присутствую мотивы из исландского фольклора, границы между сном и явью текучи. Насколько я могу судить, со временем фантастический элемент в прозе Гирдира перестаёт лежать на поверхности, а уходит под спуд, но продолжает задавать тон. Исландские читатели относят Гирдира к числу хороших стилистов.

— Что, на ваш взгляд, специфического, «исландского» в этом романе? Как мне кажется, исландский контекст в этом произведении не так очевиден, особенно для неискушенного читателя.

— Действительно, герой-рассказчик в романе и его главный интерес в жизни, музыка, вписаны не столько в исландский, сколько в общемировой контекст, вплоть до эпиграфов и цитат. А основная работа герой — писать сценарии для рекламных роликов — вовсе не имеет культурных привязок. Но исландская специфика заключается не только в именах (хотя герой упоминает композитора Йоуна Лейвса и художника Кьярваля), и не только в пейзажах (хотя в посёлке на востоке страны, где герой пишет музыку, сидя на даче дяди своей жены, прекрасные виды на горы и фьорд) — но и в особенностях человеческих взаимоотношений. Как известно, исландский социум очень мал, поэтому каждому человеку там приходится совмещать несколько функций, в том числе несколько профессий, и каждый человек на виду у других. Последнее имеет как плюсы, так и минусы, например, в таком обществе довольно трудно утаить от посторонних глаз нечто личное, что человек хотел бы сохранить «для себя» (как герой романа — свои мелодии), и как следствие, искусство скрывать, в том числе скрывать свои чувства, даже перед близкими, развито хорошо. Герой однажды теряет записную книжку с набросками мелодий в лесу, долго тщетно пытается разыскать её, подозревает, что кто-то из соседей мог найти её и взять себе.

— Каким предстает перед нами творческий человек в романе Гирдира Элиассона? С одной стороны, он слабовольный, нерешительный, с другой – тонкий, сочувствующий даже совершенно незнакомым людям (но при этом не может искренне поговорить со своей женой).

— Герой Гирдира Элиассона не полностью определился, насколько можно считать его творческим человеком, он не позиционирует себя как серьёзного композитора. Но при этом он с иронией относится к живущему по соседствую художнику, который бросил писать картины и стал выращивать морковь (картины у того были посредственные, а морковь хорошая). Позволю себе процитировать рассуждения героя о творческом процессе:

«Когда я поднимаюсь из-за стола, время ужина давно миновало, а я за этим столом не ужинал и не обедал — только писал, лишь разок заварил кофе, о еде же и не думал. Вот что искусство делает с человеком — или делает человеку: занимаясь им, он совсем забывает про аппетит, впрочем, это, наверное, и неплохо, когда ты в принципе не забывчив, а похудеть хочешь. Умение забывать делает жизнь более сносной. Кто этого не может — оказывается уничтожен, если не в буквальном смысле, то, по крайней мере, внутренне. Помнить все — бремя столь тяжкое, что дух не справляется с ним, отказывает, как сердце в горном походе. Хотя я считаю, что записываю свои мелодии совсем не для того, чтобы просто забыться. Назвать это «творчеством» было бы неверно. Разве человек вообще творит что-то сам, с нуля? Разве не все в этой жизни он заимствует у кого-то другого? Точно не знаю, но подозреваю, что это именно так. Сняв для себя запрет на использование птичьего пения в музыкальном творчестве, я еще больше укрепился в убеждении: все, что мы создаем, все, что у нас есть, на самом деле исходит не от нас самих, а из других источников. Что такое лампочки как не копии солнца, которое сейчас светит в окно кухни? Они приходят ему на смену, когда оно по ночам отправляется на покой, хотя, если честно, они довольно слабая замена. То же, вероятно, можно сказать и о человеческой музыке в сравнении с симфонией мироздания в целом. (Конечно, последнюю никто никогда не прослушивал полностью — ведь такого не пережить, в том смысле, что для этого целой жизни не хватит). И все же композиторы, за исключением меня, очевидно, ближе всего к понятию творцов в самом глубоком значении этого слова. Из всех людей».

В рассуждениях героя о творческом процессе и собственных талантах серьёзность сочетается с иронией. Что касается взаимоотношений героя с женой, многие их факты и обстоятельства даются в тексте лишь смутными намёками. Так, он говорит, точнее, проговаривается, что когда-то написал «Симфонию № 1», но «выбросил» её, и что она как-то связана с нерождённым ребёнком: здесь присутствует намёк на семейную трагедию, которая так и остаётся в романе за кадром, но несомненно играет важнейшую роль в развитии сюжета. Поняв, что его взаимоотношения с женой исчерпались, герой пишет «Похоронный марш» (собственно, название романа в оригинале — «Sorgarmarsinn“ и значит «Похоронный марш», хотя герой слушает «реквием» Моцарта, название которого по-исландски звучит Sálumessa“). Но этот «Похоронный марш» имеет подзаголовок «для начинающих» и является модификацией свадебного марша Мендельсона: тем самым даётся понять, что герой хоронит свой брак, но, с другой стороны, такую похожесть на свадебный марш можно интерпретировать и в более жизнеутверждающем ключе.

— Как можно все же определить жанр «Реквиема»? Сам автор в одном из интервью, отмечает, что эту книгу можно назвать эссе-новеллой. Вы согласны с таким определением?

— Романы Гирдира Элиассона обычно вообще невелики по объёму (так что с точки зрения отечественной литературоведческой традиции их можно назвать повестями), но их философская и экзистенциальная глубина ничуть не меньше, чем у многих более многословных произведений. Жанровый ярлык «эссе» (как, впрочем, и «роман») может применяться к самым разнообразным текстам. В приведённом здесь жанровом определении компонент «эссе», очевидно, следует понимать так, что в романе много рассуждений об умозрительных предметах (в том числе классической музыке), и они, а также описание человеческих характеров и взаимоотношений, важнее, чем фабула. Строго говоря, было бы преувеличением сказать, что у этого романа есть сюжет: дан герой, даны окружающие его люди, даны обстоятельства, в которых он находится — а текст вырастает из их взаимодействия.

— В «Реквиеме» реальность и фантазия неожиданным образом переплетаются. Мне очень понравилась одна цитата из интервью с писателем: «Писать для меня — это попытка ухватить момент, когда реальность трескается и в щелях проглядывает нечто иное. Как в исландских сагах — там ведь тоже никогда не ясно, где кончается быт и начинается миф».

— Здесь можно вспомнить раннее творчество Гирдира, где вымысел и сновидение тесно сплетены с повседневностью. Иногда тексты у автора бывают не откровенно фантастические, а, скажем так, странные; рационального объяснения странностям не даётся, и оно, вероятно, и не нужно. «Реквием» на первый взгляд выглядит как совершенно рациональный текст, но рациональность это кажущаяся, и герой замечает вокруг много странных мелочей, которые можно интерпретировать в символическом ключе.