Новый взгляд на неразгаданную арктическую тайну и на самую дорогую поисковую операцию ХХ века.

Совсем недавно в издательстве «Русские Витязи» вышла в свет книга «Спасти Леваневского. Грандиозная поисковая операция в Арктике», которую написал член НП «ОДРИ» Николай Велигжанин. Его работа — историческое исследование, посвящённое событиям 30-х годов прошлого столетия, начавшихся 12 августа 1937 года. В тот день из Москвы через Северный полюс в Америку полетел третий за год самолёт, под командованием персонального любимца Сталина, Героя Советского Союза № 2, польского дворянина Сигизмунда Леваневского. Спустя много часов, экипаж, состоящий из шести человек, отчитался о достижении полюса, еще через 50 минут отстучал последнюю телеграмму, а потом бесследно исчез. На поиски пропавшего экипажа были затрачены огромные средства, снаряжены несколько экспедиций, работы проводили с невероятным размахом, поистине планетарным, от Архангельска до Аляски, с участием десятков самолётов и нескольких кораблей. За ними следили первые лица государства. Продолжалась эпопея целый год, но никаких следов так и не было обнаружено. Так гласит официальная история. В дальнейшем про эту беспрецедентную операцию то забывали, то вспоминали. До сих пор исследователи не теряют надежды отыскать следы катастрофы и узнать судьбу экипажа, периодически обсуждаются новые экспедиции в разные части света: на Аляску, в Якутию, Канадские острова…. Ярким энтузиастом поисков был наш Юрий Петрович Сальников, член НП»ОДРИ», покинувший этот мир в январе 2024 года. Юрий Петрович являлся одним из первых, кто поднял тему поисков экипажа Леваневского из забвения, он много писал про исчезнувший самолёт, пытался его обнаружить и неоднократно приезжал в Америку для организации будущих экспедиций. Сальников был сторонником аляскинской версии, он встречался с потомками тех, кто, якобы видел большую крылатую машину, упавшую в пролив. На свои изыскания Юрий Петрович получал грант Русского географического общества. Не случайно в книге Николая Велигжанина есть посвящение старшему коллеге. Сегодня я Елена Баринова поговорила с автором о его новой работе.

Елена Баринова: Итак, Николай,о чем Ваша книга?

Николай Велигжанин: Сразу скажу, темы современных поисков места катастрофы, которые предпринимают энтузиасты, я не касался. У меня рассматривается только история спасательной операции, организованной государством в 1937 году. Предположений, где оказался самолёт, я не делал. Или, лучше сказать, почти не делал. У меня есть версия, но я её не слишком выделяю. Я описываю, куда ориентировались поиски 90 лет назад. Но, думаю, что современным искателям моя книга будет полезной. Всегда полезно знать, от чего отталкиваться.

ЕБ: Я знаю, что про такое примечательное событие, как исчезновение Героя Советского Союза №2 существует много литературы? И прежде всего книга Юрия Сальникова «Жизнь, отданная Арктике». Что нового можно найти в описании событий почти столетней давности?

НВ: Вот это очень интересный вопрос. Литература действительно существует, хотя её и не слишком много. В розысках исчезнувшего самолета «Н-209» участвовали десятки, если не сотни людей. Среди них знаменитые летчики и полярники, Герои Советского Союза. Некоторые из них оставили мемуары. Но складывается впечатление, что вспоминать про те события им не очень хотелось. То есть пропустить такой факт в своей биографии им было бы странно, но и подробностей хотелось бы избежать. Поэтому они включали в свои книги короткую лирику ни о чем, можно сказать «отбывали номер». И вообще, грандиозная спасательная операция на несколько десятилетий оказалась позабытой. Активно вспоминать её начали, скорее, уже в XXI веке. За последние двадцать лет книг вышло больше, чем предыдущие десятилетия. Но все эти работы… как бы сказать помягче… не очень достоверны. Или, сформулируем корректно, содержат невероятное количество ошибок и мифов. Чем больше я с ними знакомился, тем сильнее удивлялся. Вообще, изумление оказывается главным стимулом для моих исторических изысканий: когда я сталкиваюсь с очевидным (для меня) противоречием между событиями и их описаниями, я пытаюсь разобраться. И иногда обнаруживаю, что вся каноническая версия состоит из одних мифов. Так было с историей спасения челюскинцев, что побудило меня написать книгу «В тени первых Героев. Белые пятна челюскинской эпопеи», так и здесь. Почему возникают мифы? Одной из причин (хотя и не главной) является отсутствие связного описания хроники событий. Что после чего происходило? Где были причины, а где следствия? Если бы авторы понимали последовательность, они меньше бы фантазировали. В реальности же всё происходит от чего-то, ничто не возникает из пустоты. А если историю рассказывать с разрывами, да еще и вперемешку, то возникает сказочное пространство, где может «случиться» что угодно. Я начал писать хронику, и в ходе работы сделал множество удивительных открытий: в том числе, о «фактах», которых не могло быть никогда…

ЕБ: Расскажите подробней, как вы отделяли вымышленные события от настоящих.

НВ: Я пользовался весьма элементарными методами. Прежде всего я просто подряд просматривал подшивки газет тех лет, в основном «Правду», но не только. Информация в газетах не обязательно отражает реальность, гораздо важнее, что она фиксирует события на определенные даты. Можно посмотреть динамику изменений. Кроме того, газеты тех лет давали очень много технической информации — координаты полетов, например. Можно отложить их на карте и посчитать расстояния и скорости. Почему этого никто не делал раньше? Уже на этом этапе становится очевидная невероятность многих распространенных версий. Кроме того, по подшивкам газет видно, как история редактировалась и фальсифицировалась прямо по ходу действия. Официальную каноническую трактовку опубликовали в августе 1938 года, но она уже прямо противоречит тому, что писалось всего лишь месяцами ранее. Как я уже говорил, многие участники событий оставили мемуары. На них видны следы цензуры и самоцензуры, но интересно их сравнить с газетными публикациями. Кроме того, я нашел дневники радиоинженера, принимавшего участие в событиях. Они не публиковались в советское время, это просто бытовые записи обычного человека, сделанные для себя. Очень важный источник. Я пользовался и архивными данными. Но больше опирался на совершенно открытую информацию, которую нужно было просто обобщить и проанализировать. Я не пользовался современными публикациями, поскольку быстро понял про их достоверность. Но я не стал с ними полемизировать, а просто восстановил историю с самого начала на основе первичных публикаций.

ЕБ: Что же на самом деле происходило во время поисков?

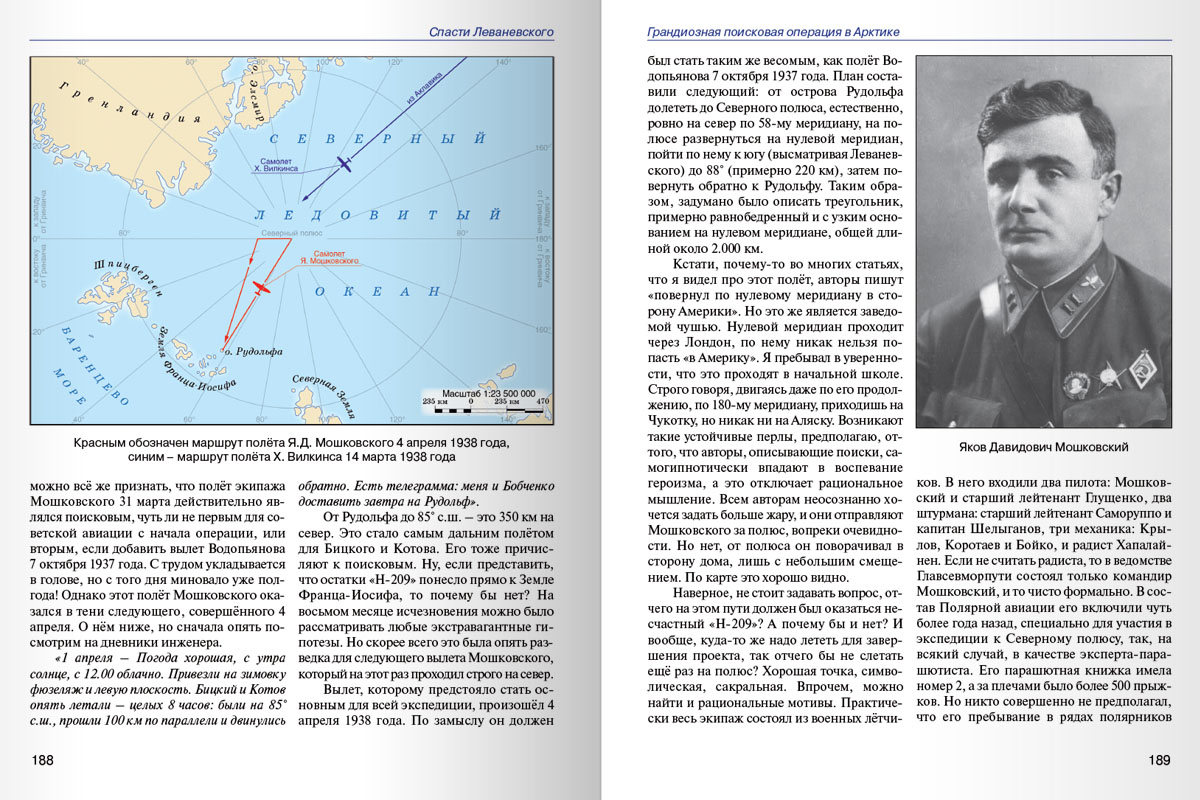

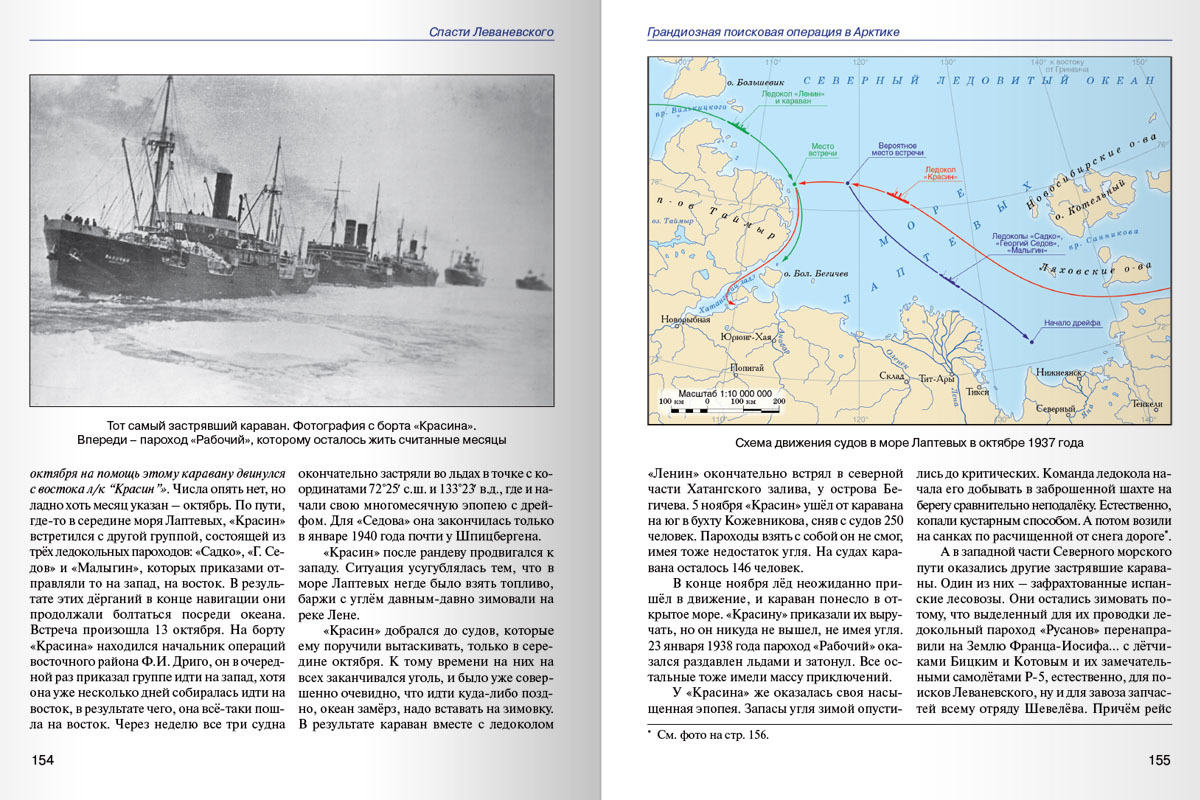

НВ: Получилась очень интересная многослойная история. Самолет с любимцем Сталина исчез в таком районе Арктики, где найти его было невозможно. Просто технические возможности той эпохи не позволяли. Это очень близко к полюсу недоступности, а он не просто так получил свое название. Однако с самого верхнего уровня власти было приказано – искать! Денег и прочих материальных средств не жалели, выделяли с избытком. Но и следили пристально. Газеты транслировали оптимизм, что экипаж жив и будет спасен. Приказ нужно было исполнять. Но нереальное не может стать возможным по распоряжению. Полярные герои, которым надлежало действовать, понимали это очень хорошо. Поэтому операция выродилось в имитацию. Ни одного по-настоящему поискового полета советская авиация так и не сделала, ни в Западном секторе Арктики, ни в Восточном. Это одно из главных открытий книги, но далеко не единственное. При этом даже не совсем «серьезный» поиск представлял настоящую опасность, в ходе него разбили несколько самолетов, погибло пять человек, более двух десятков получили ранения. А выделяемые ресурсы тоже не безграничны: если тратить в одном месте, то не будет хватать в другом. В результате ледокол «Красин» и множество судов замерзли в льдах, один пароход затонул, другой унесло в многомесячный дрейф. В руководстве Главсевморпути полетели головы. Но я не буду пересказывать всю книгу. Там много открытий, почти в каждой главе. Спустя год после катастрофы операцию официально закрыли. Она получилась провальной, но её объявили героической. Но и вспоминать про неё не любили, никто, ни участники, ни начальники. А потом её заслонила начавшаяся Великая Отечественная война.

ЕБ: А чего не происходило? Вы утверждаете, что не было ни одного поискового полета?

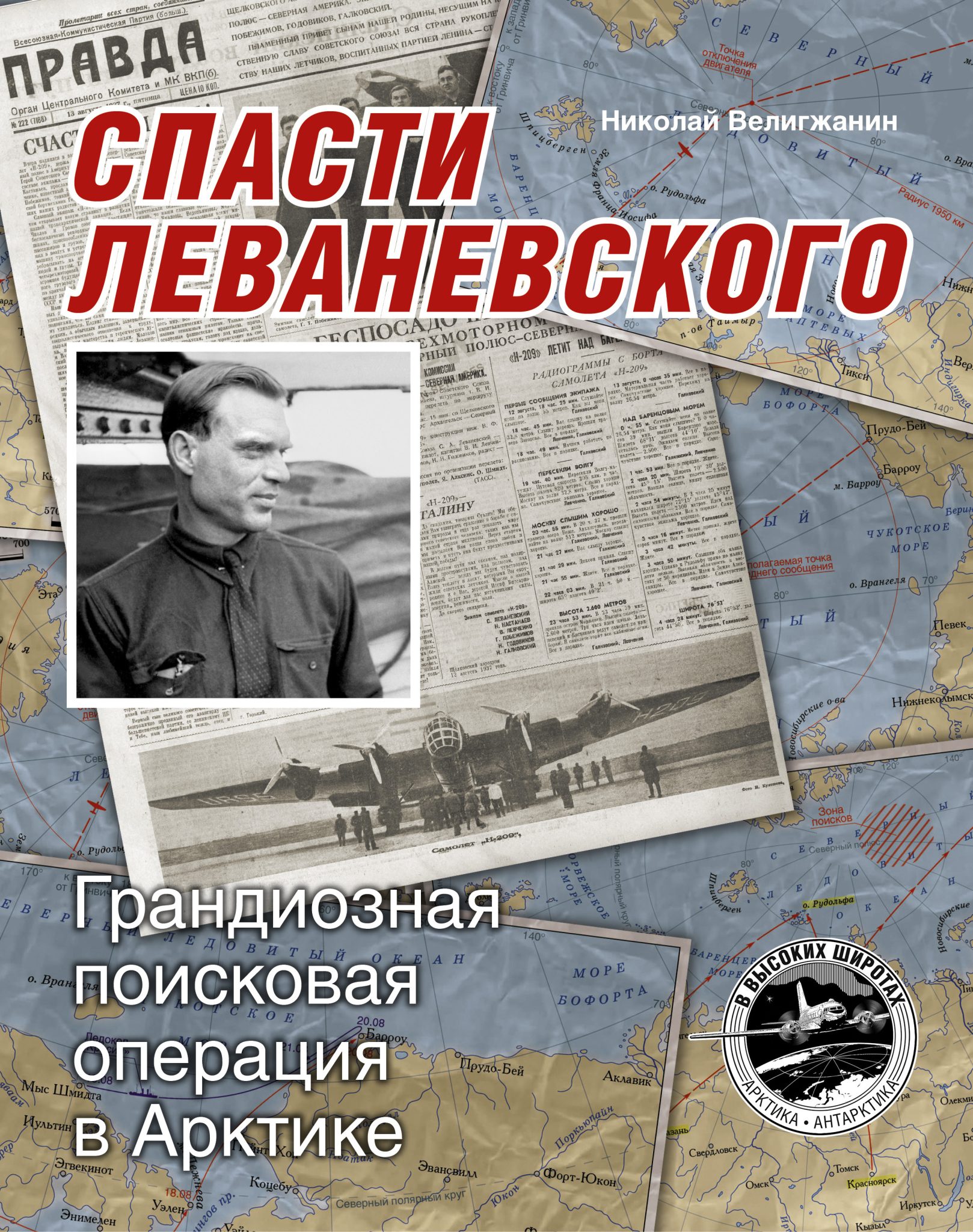

НВ: 8 октября 1937 года газеты напечатали, что накануне самолет под управлением М. Водопьянова залетел за полюс, добрался до места предполагаемого нахождения экипажа «Н-209», но никого не обнаружил. Однако был установлен мировой рекорд – впервые самолет пролетел над полюсом в условиях полярной ночи. Только это достижение осталось подзабытым и про него не вспоминали. «Почему-то». Просто потому, что на самом деле, полёта с объявленными параметрами не было. Его не могло быть по двум причинам: по навигационным и по техническим характеристикам самолёта. Каждая из них в отдельности – делает его невозможным. Экипаж Водопьянова, конечно, летал, но в тот день до полюса не добрался. Это открытие меня по-настоящему поразило, но отрицать естественнонаучные ограничения невозможно. Два Заслуженных штурмана СССР посмотрели мои расчеты с выводами согласились. Но если кто-то захочет оспорить, пожалуйста, проверяйте, считайте, все расчеты в книге приведены и источники представлены.

ЕБ: Ю. П. Сальников описывал всю историю по-другому?

НВ: Юрий Петрович обладал колоссальной эрудицией в области истории авиации и полярных исследований. Но вместе с тем, он был очень увлекающимся человеком. Как мы знаем, он очень любил своего героя С. А. Леваневского, и посвятил ему несколько работ. Его представление о спасательной операции находилось вполне в русле традиционного нарратива. Он все же начинал в другую эпоху, когда сомневаться в официальной трактовке было нельзя. А чтобы вырваться из инерции мышления, нужно сделать усилие, и посмотреть на проблему со стороны. Я бы сказал, что Юрий Петрович во многом заблуждался.

ЕБ: Вы с ним не обсуждали эту тему?

НВ: Я начал заниматься историй этой спасательной операции около трех лет назад, ранее её не касался. Я знал, что Сальников многие годы пытался найти пропавший самолет на Аляске. Я всячески желал ему удачи: в случае успеха это была бы красивое свершение, в духе «Двух капитанов». Когда же стал изучать историю и пришел к первым открытиям, тогда уже… Юрий Петрович уже в силу возраста находился не в лучшей форме, и обсуждать с ним «смену концепции» было бы не очень продуктивно. Мы с ним созванивались, говорили на разные темы, но «поисков 1937 года» не затрагивали. Ранее, еще сколько-то лет назад, мы неоднократно обсуждали фигуру С.А. Леваневского, много спорили об этом летчике.

ЕБ: Но в книге Вы делаете посвящение Сальникову?

НВ: Да, конечно. Благодаря Юрию Петровичу я стал заниматься темой истории полярной авиации и дальних перелетов, он вовлек меня в этот мир, начиная с совместной работой над фильмом «Люди, сделавшие Землю круглой». Перефразируя Ньютона и Бернара Шартрского, можно сказать, что мы все равно стоим на плечах предшественников, даже если они смотрели в другую строну. Сальников к тому же неутомимо раскапывал тему третьего перелета Леваневского, загадку исчезновения самолёта. Может быть, благодаря ему история осталась незабытой. А она заслуживает внимания. Не случайно на обложке указано «Грандиозная поисковая операция в Арктике». Это действительно так: по масштабам, размаху и последствиям к ней трудно приложить какие-нибудь аналоги.

ЕБ: Даже несмотря на то, что события повернулись неожиданной стороной?

НВ: Да, именно это, на мой взгляд, и делает историю интересной. Мне она нравится, в том числе, и своей неоднозначностью. Реальность – она живая, и не всегда прямая. Неожиданные повороты создают драматургию.

ЕБ:Спасибо, Николай! Я уверена, что появление Вашей новой книги вызовет много дискуссий, но главное, что появятся новые читатели, а может и энтузиасты, которые захотят найти останки самолёта Леваневского и его экипажа и приоткрыть ещё одну тайну Арктики… Находки последних десятилетий – останков группы В.И. Альбанова на Земле Франца-Иосифа, погибших в 1914 г. (2010), кораблей «Эребус» и «Террор» пропавшей в 1845 г. экспедиции Джона Франклина (2014 и 2016), останков экипажа парохода «Марина Раскова», торпедированного подводной лодкой в 1944 г., на о. Белом (2015), самого парохода «М. Раскова» и ледокольного парохода «А. Сибиряков», потопленного в 1942 г., на дне Карского моря (2014), корпуса раздавленной льдом в 1881 г. у берегов ЗФИ яхты «Эйра» Б. Ли-Смита (2018), наконец, совсем недавняя находка на глубине 3000 м корпуса раздавленного льдами в 1915 г. судна «Эндьюранс» Имперской Трансантарктической экспедиции Э. Шеклтона (2022) в море Уэделла, – все это дарит нам надежду и на раскрытие тайн пропажи экспедиции В.А. Русанова (1914) и, конечно, исчезнувшего самолета С.А. Леваневского в 1937 г. И выход в свет новой книги Н. Велигжанина – шаг в этом направлении.